栄養代謝医学分野Department of Nutrition and Metabolic Medicine

大学院生募集中 詳細はこちら

栄養代謝医学分野では、栄養と代謝をキーワードに研究を行っています。人の体はその人が食べたものからできており、食事あるいは栄養が人の健康に与える影響はとても大きいです。また、近年は食事が腸内細菌を介して人の健康に関わっていることも明らかになってきています。当研究室では、千葉大学予防医学センターが行なっている複数の出生コホート研究を用いて、栄養-腸内環境-健康の関係を研究しています。出生コホートでは妊娠中の母親からスタートするため、胎児期の影響も解析できます。胎児期や生後早期の環境因子が成人後の健康に影響をあたえるというDevelopmental origins of health and disease(DOHaD)説も注目を集めており、ライフコースを通じて健康や疾病を研究する必要があります。このような視点から、出生コホート研究により得られる結果は重要であり、人々の健康に寄与できるものと考えています。また、臨床の場面においても栄養の果たす役割は大きく、当研究室では臨床栄養学的な研究も行っています。現在、千葉大学医学部附属病院と共同で研究を進めており、今後さらに発展させる計画です。

1. ヒトの腸内細菌叢が健康に及ぼす影響

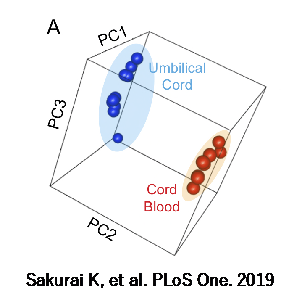

(主成分分析)

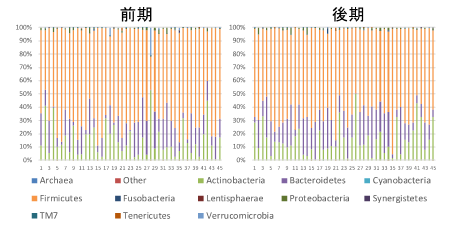

ヒトの健康に腸内細菌叢が大きな影響を与えていることが報告されています。当研究室では、妊娠中の母親と生まれた後のお子さんにおいて、腸内細菌叢が母子の健康にどのような影響を与えているのかを調べています。現在までに、妊娠中の母親の腸内細菌叢が胎児の成長やアレルギー素因に影響を与えることを報告してきました。また、妊娠中の腸内細菌叢と糖代謝の関連についても報告しています。現在、生まれたお子さんの腸内細菌叢を経時的に調べて、その変化や子供の腸内細菌叢の確立に影響を与える因子について研究を進めています。

2. 胎児期環境とDNAメチル化

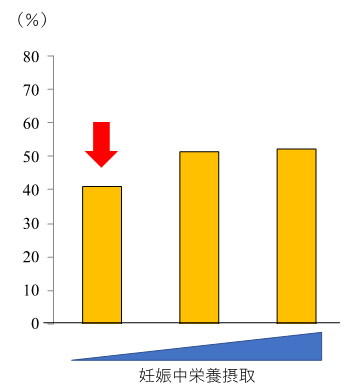

妊娠中の環境因子が生まれた後のお子さんの健康に大きな影響を与えることが示されており、Developmental origins of health and disease説(DOHaD説)として注目されています。このような現象のメカニズムの一つにエピジェネティックな変化が想定されています。当研究室では、エピジェネティックな変化の一つである、DNAのメチル化に着目して研究を進めています。臍帯(へその緒)は胎児の細胞のみからなる組織であり、胎児が受けた環境因子の影響を反映する組織と考えられます。さらに、出産時に侵襲性なく採取可能な組織の一つです。そこで、この臍帯をもちいて、妊娠中の母親の状態とDNAメチル化の関連を調べています。母親の妊娠中の体重増加や栄養状態と臍帯のDNAメチル化の関連について研究を進めています。

3. DNAメチル化が細胞機能に及ぼす影響

妊娠中の母体の栄養環境がH19遺伝子のDNAメチル化と関連することが報告されています。疫学調査で妊娠中の母体の栄養環境が子供の肥満と関連することが報告されています。H19遺伝子は脂肪細胞に発現することが知られており、当研究室ではH19遺伝子のDNAメチル化と脂肪細胞の機能の関連をDOHaD説の観点から研究を進めています。

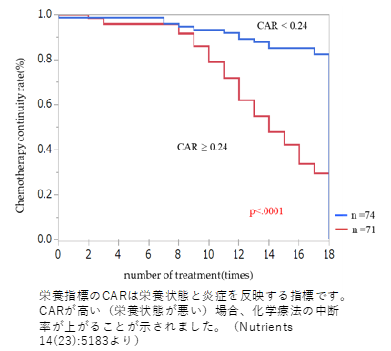

4. 臨床栄養学研究

当研究室では千葉大学医学部附属病院臨床栄養部と協力して、臨床栄養学研究も行っています。化学療法前の栄養状態と治療中断が関連するという結果が得られました(Nomoto et al. Nutrients 2022 14(23):5183 doi: 10.3390/nu14235183)。卵巣癌を対象として化学療法前の栄養状態と治療中断との関連を検討したところ、治療前の栄養状態が低いと化学療法の中断が多くなることが示されました。この結果は栄養状態への介入が化学療法中断の予防につながる可能性を示していると考えています。

最近では医療に伴う好ましくない影響を予防する四次予防という概念が提唱されており、栄養状態は四次予防においても重要と考えられます。今回の結果は癌の化学療法における四次予防につながる第一歩と考えられます。臨床現場において、栄養は治療成績を左右する重要な因子であり、当研究室では四次予防及び栄養の面から治療を支える栄養治療学的視点を持った研究を行っています。

5. 小児血管機能に関する研究

動脈硬化性疾患は成人期に起こる疾患と考えられていましたが、近年若年期から血管機能に変化が出ている可能性が指摘されています。Early Vascular Aging(EVA)として提唱され、海外では研究が始まっています。当研究室では小学2年生を対象として、血管機能の評価を行っています。血管機能評価にはCardio Ankle Vascular Index(CAVI)を用いています。本研究では日本人小児のCAVI分布を調べることから開始し、さらにCAVIに影響を与える因子を出生コホートで得られたデータを元に解析する計画となっています。

6. 糖尿病に関する研究

尿糖は一般に血糖値が一定以上の高値となった場合に陽性となります。学生健診においては、通常再検査として早朝尿での尿糖を調べています。早朝尿の再検査で尿糖が陰性になったとしても食後高血糖の可能性は否定できません。そこで、健診における尿糖陽性の意義を明らかにすることを目的に、本学総合安全衛生管理機構との共同研究として尿糖陽性を指摘された学生を対象に耐糖能などの糖尿病関連検査を行なっています。

この他、糖尿病患者における慢性腎臓病への進行リスク因子の解析を本学人工知能(AI)医学教室との共同研究として進めています。

千葉大学医学部附属病院臨床栄養部

千葉大学大学院医学研究院小児病態学

千葉大学大学院医学研究院人工知能(AI)医学

千葉大学総合安全衛生管理機構

帝塚山学院大学 人間科学部

群馬大学生体調節研究所

フクダ電子株式会社

江崎グリコ株式会社

教授 櫻井健一

准教授 越坂理也

特任研究員 平田優

大学院生 博士課程 原千里(4年)

博士課程 中野香名(3年)

博士課程 平山貴一(2年)

博士課程 平山江梨(2年)

博士課程 木藤貴之(2年)

修士課程 浅田実里(2年)

OB・OG 佐藤由美(2019年 博士課程修了)

杉田明穂(2020年 千葉大学医学部卒業)

野本尚子(2023年 博士課程修了)

鶴岡裕太(2025年 博士課程修了)

楊貴(2025年 博士課程修了)